日本人が移住したい国No.1!

マレーシアに関する案件なら、

何でも日旅マレーシア ソリューションビジネスセンターにお任せ!

皆様、こんにちは。

日旅マレーシア ソリューションビジネスセンター(以下、NTA MSBC)です。

毎月弊センターより、マレーシア現地最新情報や、NTA MSBCでの取り組みについてご紹介いたします。

NTA MSBCでは何ができる?その15:しょうゆ

マレーシアにおいては、日本のイチゴが高い評価を受けており、現地の高級スーパーマーケットや専門店では日本産のイチゴが並ぶ光景が見られるようになっております。

一方で、マレーシアには地元ブランドのしょうゆが根付いており、特に甘口のケチャップ・マニスは現地の料理に欠かせない調味料として広く使用されています。そのため、日本産しょうゆが市場に浸透するためには、現地の食文化との親和性を高めることや、差別化ポイントを明確にすることが重要となります。価格面でも、ローカルブランドに比べて日本産は高価格帯となるため、高級志向の消費者層や飲食業界向けの販売戦略が求められます。

NTA MSBCでは、現地市場の動向や消費者ニーズを分析し、しょうゆを含む食品市場の調査や、東南アジア市場進出に向けたコンサルティングサービスを提供しております。

マレーシアをはじめとする東南アジア市場への進出をご検討中の企業様は、ぜひお気軽に当社までご相談くださいませ。

↓↓ 実例はこちら

| 今月の特集「食品市場調査」 |

~ マレーシアで売れるための品目別マーケティング~

しょうゆ

日本人にとって日本食を代表する調味料と認識されている醤油ですが、マレーシアでも総人口の23%を占める華人が中国スタイルの輸入醤油や国産醤油をひんぱんに使うほか、7割を占めるマレー系も中国スタイルの醤油をよく使用します。一方、総人口の7%程度のインド系はあまり醤油を使いません。

■バリエーション豊富なマレーシアの醤油

マレーシアで売られている醤油に類する商品のバリエーションは実に豊富です。

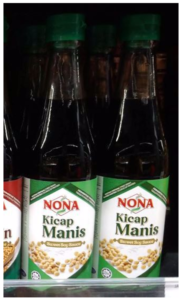

中国スタイルの醤油は大きく分けて、日本の醤油に近く塩味が強く色が薄い「生抽」とやや甘みがあって色が濃い「老抽」があり、マレーシアでは「生抽」は「Kicap Cair」(ケチャ・チャイル)、あるいは「Kicap Masin」(ケチャ・マシン)、「老抽」は「Kicap Manis」(ケチャ・マニス)と呼ばれています。

このほか色をつけるのを主目的とした、カラメルを強くしてドロッとした「晒油」(マレー語ではKicap Pekat=ケチャ・プカット)があります。

ただメーカーによって、同じ名称であっても濃度や甘みなどかなり違いがあります。その一方で「Kicap Manis」と「Kicap Pekat」の区別が明確でなかったり、独自の商品名をつけているものもあって明確な定義がない野放図な状態にあります。

「Kicap Cair」や「Kicap Masin」は英語で「Salty Soy Sauce」(塩辛い醤油)とか「Light Soy Sauce」(淡色醤油)と表現されますが、いわゆる日本の醤油に近いものです。旨味はあるが甘みはなく、塩分が強いです。

刻んだ唐辛子やニンニクを加えるなどして「つけ醤油」感覚で使うこともありますが、一般には料理の味付けに使われ、単独あるいは「Kicap Manis」などと共に用いて醤油甘い味付けを出すために使うことが多いです。

「Kicap Manis」は英語では「Sweet Soy Sauce」(甘い醤油)と表現されます。塩味は控えめで、とろみと甘みがあり、サテ(串焼き)や炒クイティオで使われます。

「Kicap Pekat」は英語で「Dark Soy Sauce」(濃色醤油)と表現されますが、カラメルが多く、独特のコクがありますが、甘みは強くはなく塩分も低めです。

味よりも色を付ける意味合いが強く、クアラルンプール式の福建麺に使われます。

■日本産ハラル醤油も

日系スーパーなどでは日本産醤油が売られていますが、主な顧客は日本産食品に馴染んだ一部の中・高所得者層華人や在留邦人を主な顧客とするにとどまっています。

販売場所もメインの調味料コーナーでなく、「日本食コーナー」などでひっそり売られています。

大きな理由は、マレーシア人口の約7割を占めるマレー人がイスラム教徒であるためです。ムスリムはアルコールが御法度となっているため、アルコール分が含まれている日本製の醤油は買ってもらえません。またアルコールをまったく加えていない醤油であっても、宗教的に安全だと認めてもらえない傾向があり、公的機関が行っているハラル(イスラムの戒律に則った)認証をとらないとほとんど相手にしてもらえません。

写真下の浜田醤油は日本産醤油としては珍しくハラル認証を取得した商品であり、大手スーパーで地元産の醤油などと同じコーナーで販売されています。

■料理以外での醤油の利用

このほか日本産醤油が直面する障壁としては、日本産醤油と似たような「Kicap Masin」が数分の一という安価で売っているため、日本産醤油のヴァリュー、風味の違いを消費者に理解してもらいにくいということがあります。

日本製醤油を調味料として普及させていくには、まずは地道に地元産の醤油との違い、使い方から普及させていくしかないので、ソーシャルネットの影響力が強いマレーシアでは日本製醤油を使った料理法を発信していくことが必要だと思われます。

マレーシア人の好みに沿った形で、食品関連ブロガーや有名レストランとタイアップして日本産醤油を使った料理を提案するのもいいと思われます。

このようにマレーシアでは様々な種類があって、料理によって使い分けられている醤油ですが、不思議なことにスナック類では醤油が使われるケースはほとんどありません。

せんべいなどでみられる米菓についても、日本でおなじみの醤油味バージョンはほぼ見当たりません。米菓を含む大部分のスナック菓子は塩味が主流で、せいぜいポテトチップスなどでBBQ味、トマト味の商品がみられる程度にとどまっています。

■日本産醤油を売るには

テリヤキ味のチキンソテーや焼鳥が日本食レストランで人気であることからみて、醤油ベースの甘辛い味はマレーシア人にとって親和性があるので、ニッチな味付けとしてスナック向けの需要はあるかもしれません。

日本製食品の安全性や健康効果を強調していくのも一つの手だと思われます。マレーシアは人口一人当たりの国民総生産(GDP)は1万米ドルを突破するなど、所得の増加傾向が続いており、可処分所得の増加に伴い消費の高級指向が進んでいます。

富裕化が進むにつれて健康志向が高まっており、日本製醤油がもつ健康効果を前面に出してPRすることも効果があると思われます。

NTA MSBC活動レポート:近隣諸国(フィリピン)教育旅行プランのご提案

今月は近隣諸国における教育旅行プランの造成をテーマに、フィリピン・マニラ及びセブにおける現地視察を実施しました!

視察先①:🏫セブ現地語学学校(Joyful Education Center)

視察先②:🏫セブ現地語学学校(SMEAG Capital)

視察先③:✒️セブ現地大学(University of San Jose-Recoletos)

視察先④:✒️マニラ現地大学(De La Salle Araneta University)

現在、多くの留学エージェントや学校関係者の皆様から、語学学習に加えてプラスアルファの体験ができる留学についてご相談をいただいております。そこで、英語学習と各種アクティビティや研究を組み合わせた短期プログラムを、各担当者様とともに企画・造成しております。

東南アジアならではのメリットを活かし、コストを抑えながらも充実したプログラムの提供が可能です。

また、準備段階においても、担当者様に代わり現地へご挨拶に伺うことも可能です。

どのようなご質問でも、お気軽にお問い合わせください。

.png)